久しぶりの「リポート」投稿!

いのうえ

いのうえサイトをご覧の皆さま、こんにちは!こんばんは!

音楽教室Orange Music Schoolの代表を務める、

Drummerの井上 瞭と申します。

長らくお知らせのみの投稿となっておりましたが、

今後は発信力を強めるべく!笑

イベントやレッスンの様子をお届けする

「リポート」投稿をしていきたいと思います!

きっと、旧教室の頃を知っている方々には

懐かしいと感じるでしょう♪

部活動支援事業、はじめました!

近年、

・学校の先生の長時間労働が深刻化

→ 部活動はその大きな要因の一つ。

・少子化により学校ごとの生徒数が減少

→ 部員が集まらず単独で活動できない部が増加。

こうした課題を受けて、

「部活動の地域移行(現在は“地域展開”)」

という取り組みが全国的にスタートしました。

この動きは、単に

「先生の負担を減らす」

ことだけが目的ではありません。

——地域が一体となって、

子どもたちの学びや成長を支える——

そんな新しい教育のかたちを目指すものです。

かつて、学校の中だけで完結していた部活動が、

今、地域とつながりながら、

“再発明”されようとしています。

しかし実際の現場では、地域の人材や場所、

ノウハウが十分に整っているとは言えません。

特に音楽系の部活動だと、

高い専門性を要する「楽器別」という意味では、

指導者不足が大きな壁となっています。

そこで、地域から部活動を支える

仕組みの一つとして、

「プロによる技術支援」

を始めてみることにしました。

その第一歩として開催したのが、個人を対象とした

「セミナーイベント」です。

代表は打楽器が専門ですので、

「スティックコントロール」(基礎)

「ドラムセット」

を対象とする講座を設定いたしました。

単発ではなく、全4回。

継続的な学びの機会を得ることで、

より良い形での技術習得を目指す、

というコンセプトになっております。

部活動支援の目的

今回の講座には、単にテクニックを

伝えるだけではない、

もう一つの大きな目的があります。

それは――

演奏や楽器の管理に必要な基本技術や知識を、

・正しく

・効果的

に習得し、次の世代へと確実に受け渡して

いくための土壌を作ること。

かつての部活動には、

「先輩が後輩に技術を教える」という、

自然な学びの循環がありました。

しかし近年では、

・指導者不足や時間の制約

・経験の偏り

などから、その継承の仕組みがうまく

機能しなくなってきています。

また、楽器の正しい使い方や維持管理についても、

きちんと学ぶ機会が少ないまま実戦に入ってしまい、

知らず知らずのうちに楽器を痛めてしまったり、

演奏の幅を狭めてしまっているケースも見受けられます。

万が一、楽器が壊れてしまった場合の費用負担は、

部としては存続に関わる痛手となるはずです。

だからこそ、プロによる丁寧な基礎指導を通じて、

・今の自分に必要な「基礎」や「知識」を理解し、

・自信を持って演奏に臨み、

・やがて後輩にその経験を還元できる存在になる

そんな「文化の循環」を、もう一度、

部活動や地域の中に根づかせていきたいと考えています。

こうした活動が、今後の日本の将来を担う若い世代に

とっての大きな力になると思っています。

このイベントは、そのための第一歩です。

🤝本活動に提携・支援してくださる方を募集しております。

今回のイベントは、

「できる限り多くの学生さんに届けたい」

という想いから、参加費を抑えて開催しています。

それでも当教室の活動は営利事業であるため、

立場上、

学校関係者の方に正式にご案内いただくことが難しい

現実があります。

また、

部活動の「学校外」での取り組み

という位置づけから、先生方が生徒に推薦することも

簡単ではありません。

結果として、こうした取り組みの参加は

保護者の皆さまの理解と負担に大きく依存せざるを

得ない状況です。

それでも、プロの知見を生かした、

地域からの継続的な技術支援は、

これからの部活動を支える大きな力になれると

信じております。

だからこそ、この活動を一緒に育ててくださる

「協力者」を探しています。

- 地域の教育に関心のある先生方

- 同じような志を持つ音楽指導者・演奏家の方

- 自治体・地域団体との橋渡しができる方

- そして、地域での子どもたちの成長を応援したいすべての皆さま

- 楽器メーカー、楽器店さま

どんな小さなことでも構いません。

「紹介できるかも」

「場所を貸せるかも」

「一度話を聞きたい」

ーーそんな声が、

文化の火を灯し続けることにつながると思います。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

こちらのメールアドレス

oms@orangemusicschool.com(代表)

または、下記のお問い合わせフォームまで、

ご連絡をお願いいたします。

https://orangemusicschool.com/contact/

イベントリポート

準備からイベントは始まっている!

今回の記事では、

「イベント当日どうだったか」に加えて、

なぜ全国的にこのような取り組みが広がりにくいのか

という背景も、

「準備のリアル」を通してお伝えしたいと思います。

実際、こうした活動を継続するには、

時間的にも、設備的にも、大きなリソースが必要です。

前提は色々と違うのですが、「運営」という意味で、

これまでの部活動を支えてきた先生方が、

どれだけ多くの業務をこなしてきたか

を実感させられます。

【イベント準備に必要なこと】

企画の立案(誰に/何を/なぜ)

今回は「もっと頑張りたい」という意欲ある吹奏楽部員に向けて、

より良い形で部活動に参加できるような“土台づくり”を目指しました。

会場確保とスケジュール調整

イベント実施の数ヶ月〜半年前から会場を確保。

人気会場では1年前予約も必要。

参加費設定と費用の見積もり

燃料費・会場費・広告費・機材の消耗やレンタルなど。

複数の経費項目を計算。

チラシ制作と告知

スクエアサイズのSNS用画像、

A4サイズの紙媒体など2種ずつ制作。

外注はせず、IllustratorやCanvaを使って自作しています。

SNS広告運用

今回はInstagram広告を活用。

文面やターゲット設定もすべて自前で行いました。

予約サイト構築とアンケート設計

定員管理だけでなく、事前アンケートで来場者の傾向もリサーチ。

備品準備と安全対策

ドラムセット2台、練習パッド、譜面台、

スピーカー、ケーブル類などを準備。

特にケーブルは断線時のリスク回避のため、予備も用意。

実施のハードルの高さ

こうして並べてみると分かるように、

講師1人だけでは到底回せない量の業務が発生します。

これは、現場で先生方が担っている日常業務とも

まったく重なります。

つまり、こうした外部の取り組みを

「当たり前のように広めていく」ためには、

講師が“教えること”に専念できる体制づくり

が不可欠なのです。

今後このようなイベントを

各地で持続可能にしていくためには、

行政、学校、保護者、地域団体などが

役割を分担し、手を取り合う仕組み

=「適材適所の協働体制」

を作っていくことが重要だと強く感じています。

イベント当日!まずは積み込み。

さぁ!いよいよレポートらしくなりますよ!(笑)

前日の晩までに倉庫から出しておいた機材を、

車に積み込んでいきます。

ドラムセット2台+音響機材を載せるとなると、

ワンボックスカーは必須です。

忘れ物がないよう、チェックしつつ、

荷崩れしないよう、慎重に積み込み。

安全運転で会場に向かいます!

会場到着!積み下ろし〜荷揚げ〜セッティング

会場に到着後、会場料金の支払い、

鍵の受け取りをし、持ってきた機材を

車から降ろし、台車やキャスター付き

ハードケース(通称:棺桶)を活用して

イベントを実施する部屋まで運び込みます。

ここまでできたらイベントの半分は

終わったようなものです。(笑)

部屋まで運び込んだら、イベントのスタイルに

合わせて、レイアウトを決め、

楽器類をケースから取り出し、

会場セッティングしていきます。

会場では地元の後輩がお手伝いしてくれました!

(本当に助かったぁ〜!ありがとう!)

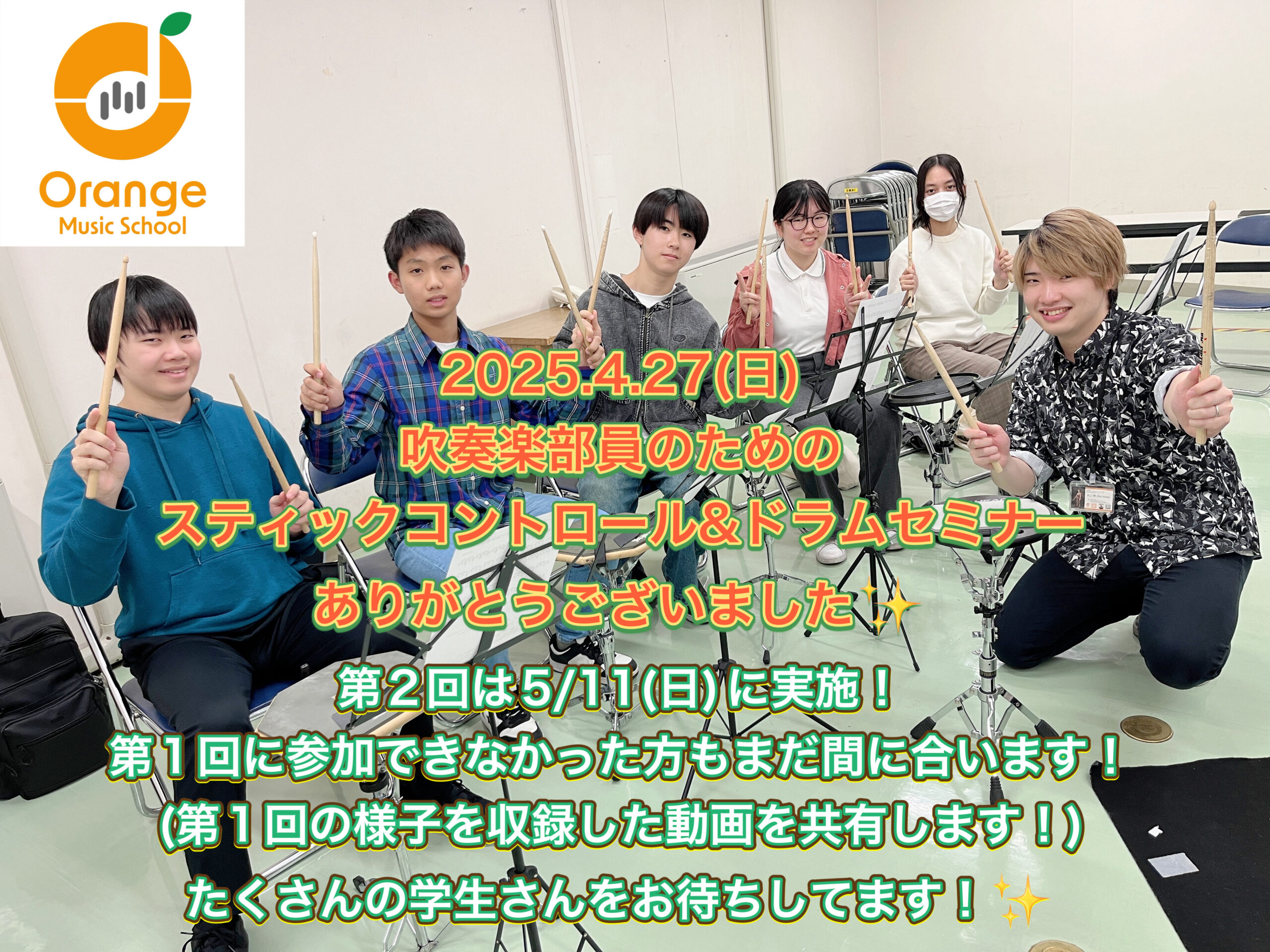

開場〜イベントスタート!

スティックコントロール編

15:00に会場オープンして、

15:30からイベントスタート!

「スティックコントロール」では

定員20名のうち、5名の方が来てくれました!

来てくれたみんな、ありがとう♪

(次回はもっと来てくれますよう、、、)

まずはウォーミングアップの「チェンジアップ」

と呼ばれる基本練習でみんなの状態をチェック。

あらかじめ想定していた内容に沿いつつも、

実施内容の調整をします。

「構え方」

「自分に合う打面の高さ」

「3種のグリップについて」

ここまででたっぷり約80分!

なかなかここまで時間をかけて

レクチャーするのは難しいと思います。

「計4回」実施だからこそ、

余すことなく技術をお伝えできたかなと思います。

残り時間で

「ベーシック4ストローク」

と呼ばれる打楽器の基本奏法をレクチャーし、

17:30(ちょいオーバー)で終了!

かなり手応えを感じていただけたかと思います♪

ドラムセット編スタート!〜片付け・撤収まで

休憩を挟み、18:15〜よりドラムセット編がスタート!

参加者は10名中、3名。

まだまだ来れますので、お待ちしております!

まず初めに、ドラムセットはいつできたか?

というクイズ大会から!

ドラムセットの原型は19世紀末ごろ、

バスドラムとスネアドラムを

ひとりで演奏するようになり、

今のような

・バスドラム

・スネアドラム

・ハイハット

のいわゆる「3点」が生まれたのが、

ちょうど100年前ぐらい。

ということを説明!

時代背景を知ることが、

深い音楽表現につながります。

その後は

・バスドラムペダルの扱い方

・シンバルスタンドの扱い方

というような、楽器の扱い方を

中心に解説。

適切に楽器を扱う、というのは

演奏以前に大事にしたいポイントです。

演奏に関しては、

・バンドを支えるビートの捉え方

を簡単な人パターンを用いて解説したほか、

吹奏楽ならではの

・ボリュームコントロール

を、音響工学の観点からお伝えしました。

以上で第1回ドラムセミナーが無事終了!

90分間たっぷりレクチャーさせていただきました♪

その後はみんなで片付け!

本当に助かりました〜!

ありがとう!!

またぜひお誘いのうえ、本イベントに

お越しいただければ幸いです。

第2回は5月11日実施!ご予約受付中!

次回は2025年5月11日に実施いたします!

会場は同じく取手福祉会館3F会議室Eとなります。

ぜひ本イベントが広がり、

支援の輪が広がっていくための一翼と

なることができればと思っております!

イベント詳細、ご予約はこちらから!

【スティックコントロール編】

https://orangemusicschool.com/2025/04/03/stickcontrolforbrass1/

【ドラムセット編】

https://orangemusicschool.com/2025/04/04/drumlessonforbrass1/

第1回に来れなかった方も大丈夫!

YouTubeで予習できます!

「いきたいけど、前回参加できなかった!」

という方もいると思い、

イベントの様子を動画に収めました!

なんと、ほぼフル尺となっております。

期間限定の公開となります。

動画の扱いについてのお願いがあります。

私的利用を超える扱いをしないこと

本動画の著作権者は「Orange Music School」となります。

私的利用を超える使用は認めておりません。

◎家族や個人で視聴する場合

◎同級生や先生方、吹奏楽関係者へのリンク送信

動画のダウンロード

第三者による教材としての利用etc…

レッスン動画における注意点!

以下の点に注意の上、動画の視聴をお願いいたします。

・演奏の見た目と実際の感覚にはギャップがある

レッスンの場では説明したことに対しての

解釈の違いを正すことができますが、

講師の見ていないところでは正すことができません。

伝わるよう、様々な角度から説明しているものの、

動画で足りるかどうかは不安が残ります。

途中参加の方への救済措置として、

今回は共有いたしますが、その点においては

十分お気をつけください。

ぜひ、第2回参加の予習・復習として

活用いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

(動画は本サイトからのみ閲覧いただけます。)

コメント